Hindi

एक समय ऐसा था जब मैं भी लड़कियों के लिए बनाई जाने वाली हर चीज़ से सिर्फ इसलिए दूर भागती थी क्योंकि मुझे लगता था कि नारीवादी दिखने के लिए एक खास तरीके से दिखना और व्यवहार करना आवश्यक है।

एक तो यह समझ नहीं आता की आखिर इसे मेनोपॉज़ क्यों कहते हैं? पॉज़ का मतलब तो यह होता है कि किसी चीज़ का कुछ समय के लिए रुकना और आप के चाहने पर दोबारा शुरू हो जाना। मेरे विचार से तो इसे मेनोस्टॉप कहा जाना चाहिए!

किशोरों में यौनिकता विषय पर चर्चा करना आरंभ करने पर कानून, आयु, मान्यताएँ व स्वास्थ्य जैसे अनेक ऐसे मुद्दे भी…

मैं उत्तरी दिल्ली के एक कमर्शियल कॉम्प्लेक्स में एक छोटे तंग से ऑफिस में हूँ। यहाँ बाहर किसी भी कंपनी…

बाद में जब वह आदमी अपने गंतव्य स्थान पर उतर गया, तो मैंने उस दंपति से अपने असभ्य होने के लिए माफ़ी मांगी। मैं अभी भी दयनीय और असहाय महसूस करती हूँ कि मैंने उस आदमी के उत्पीड़न के लिए और अधिक प्रतिक्रिया क्यों नहीं व्यक्त की और अपने असली स्वभाव को दबाकर क्यों रखा।

अब मेरे लिए दोस्ती, बीडीएसएम और सेक्स के परिदृश्य को समझना, संभालना, पहले की बनिस्बत आसान तो है मगर फिर भी कहीं धुंधली लकीरें हैं।कभी-कभी पुरुष मित्रों की आँखों में थोड़ी सी ज़बरदस्ती दिखती है, उनकी साथियों की आँखों में थोड़ा सा शक, या महिला-मित्रों की आँखों में मेरी यौनिक पहचान के बारे में वही अनचाही अटकलें भी।

नोटिस: यह अंजोरा सारंगी के माया शर्मा के साथ साक्षात्कार का दूसरा भाग है, इस साक्षात्कार का पहला भाग यहाँ…

आज के महाराष्ट्र में महिलाओं की स्थिति और उन्नीसवीं सदी की महिलाओं की स्थिति में बहुत अंतर है और इस अंतर के लिए, आज के महाराष्ट्र के लिए, और महिलाओं की आज की बेहतर स्थिति के लिए सावित्रीबाई फुले जैसे सामाजिक कार्यकर्ताओं का योगदान अतुलनीय है। सावित्रीबाई फुले के जन्मदिवस (३ जनवरी) के अवसर पर उनके योगदान को याद करते हुए लेखक ने उन्नीसवीं सदी के महाराष्ट्र और उसकी महिलाओं की स्थिति पर प्रकाश डाला है।

निरंतर से ऐनी और नीलिमा द्वारा यह बात लगभग दो हफ्ते पहले गाँव पठा, ललितपुर जिला, महरौनी ब्लॉक के सूचना केंद्र की…

मैं एक लेखिका हूँ । बीडीएसएम (BDSM) के बारे में लिखती हूँ । एक दशक से ज़्यादा हो गया मुझे …

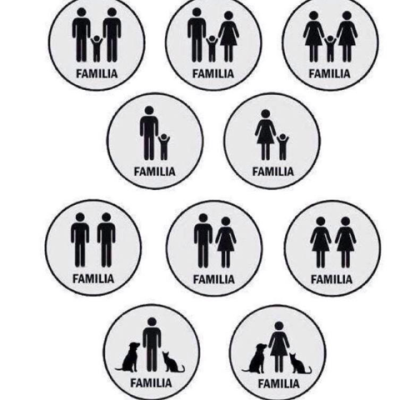

इस बात के अनेकों कारण हो सकते हैं कि महिलाएँ बच्चे क्यों नहीं चाहती हैं, ठीक वैसे ही जैसे इस बात के अनेकों कारण है कि वे बच्चे क्यों चाहती हैं। बच्चे होने के कारणों को सामान्य करार दिया जाना जबकि बच्चे ना होने की इच्छा को ‘सामान्य से अलग’ माना जाना, शर्मिंदा किया जाना और संदिग्ध की तरह करार दिया जाना, सभी के लिए नारीत्व का ‘एक ही अर्थ’ बनाने वाले है।

सामान्य तौर पर एक नारीवादी माँ का काम, जो रोज़मर्रा की चर्चा में यौनिकता के बारे में बात करने के लिए दृढ संकल्पी हो, अनिश्चितता से भरा है। अन्य नारीवादी दोस्तों के साथ बातचीत और संसाधनों जैसे तारशी की अभिभावकों के लिए लिखी गई उत्कृष्ठ किताब द यलो बुक से उत्पन्न मेरी रणनीति है कि सवालों का ठीक-ठीक जवाब देना, जब भी वे पूछे जाएँ। हालाँकि, मुझे उम्र के हिसाब से जानकारी देना सीखने में समय लगा।

यूँ तो विवाह और उससे जुड़े महिलाओं के ‘स्थान परिवर्तन’ को ‘प्रवसन’ का दर्ज़ा दिया ही नहीं जाता है, इसको एक अपरिहार्य व्यवस्था की तरह देखा जाता है जिसमें पत्नी का स्थान पति के साथ ही है, चाहे वो जहाँ भी जाए। पूर्वी एशियाई देशों में, १९८० के दशक के बाद से एक बड़ी संख्या में महिलाओं के विवाह पश्चात् प्रवसन का चलन देखा गया है जिन्हें ‘फॉरेन ब्राइड’ या विदेशी वधु के नाम से जाना जाता है। इन देशों की लिस्ट में भारत के साथ जापान, चीन, ताइवान, सिंगापुर, कोरिया, नेपाल जैसे कई देशों के नाम हैं। यदि विवाह से जुड़े प्रवसन को कुल प्रवसन के आकड़ों के साथ जोड़ा जाए तो शायद ये महिलाओं का सबसे बड़ा प्रवसन होगा।

पहनावे से जुडी नैतिक पुलिसिंग व लैंगिक भेदभाव को लेकर एक लंबा इतिहास रहा है। जहां पुरुषों के लिये उनका पहनावा उनके सामाजिक स्टेटस को दिखाता है वहीँ दूसरी ओर महिलाओ के लिये उनके पहनावे को लेकर मानदंड एकदम अलग है! जोकि महिलाओं के पहनावे के तरिके की निंदा करते हुए एक व्यक्तिगत पसंद पर नैतिक निर्णय बनाते हैं! भारत में कई राज्यों में महिलाएँ या लडकियां कुछ खास तरह के कपड़े नहीं पहन सकती है या फिर मैं ये कहूंगी कि ऐसे कपडे जिसमें वो ज्यादा आकर्शित लगती हों! जबकि पुरुष वही तंग जींस पहन सकते हैं पारदर्शी शर्ट पहनते हैं और धोती पहन सकते हैं!

वह एक ऐसे परिवार में बड़ी हुई थीं जहाँ बनने संवरनें की सराहना की जाती थी, इसलिए कपड़ों के प्रति उनकी चाहत को कभी भी विलासिता की तरह नहीं देखा गया। उनकी माँ की शख्शियत की एक विशिष्ट पहचान, उनकी बड़ी सी बिंदी और सूती साड़ी हमेशा अपनी जगह पर रहती थी, चाहे दिन का कोई भी समय हो, चाहे वो खाना बना रहीं हों, धूप या बारिश में बाहर गई हों, सो रहीं हों या बस अभी ही जागी हों, हंस रहीं हों, या रो रहीं हों। उनकी और उनकी बहन के लिए, उनकी माँ की फैशन को लेकर एक ही सलाह थी, “हमेशा ऐसे तैयार होकर रहो जैसे आप बाहर जा रहे हों, भले ही आप सारा दिन घर पर ही हों।” अपनी माँ की सलाह के बावजूद, वह घर पर ‘गुदड़ी के लाल’ की तरह और बाहर जाते वक़्त ‘सिंडरेला’ की तर्ज़ पर चलने वाली बनी।