गुमशुदा घरों से जुडी कहानियाँ आज दुनिया के कोने-कोने में मिलती हैं, लेकिन फिर भी देखा गया है कि लोग इन्हें जानना नहीं चाहते, इन्हें सुनने से डरते हैं, या फिर कभी बयान करने के लिए इन्हें छोड़ देते हैं ताकि वे अपने और अपने बच्चों के लिए वह ज़िन्दगी तैयार कर पाएँ जिसका सपना उन्होंने देखा होता है। लेकिन अगर देखा जाए तो ये कहानियाँ अनमोल हैं – हमारे और हमारी आने वाली पीढ़ियों दोनों के लिए। कहानियाँ दुखों को कम कर सकती हैं। वे हमें एक-दुसरे से जोड़ती हैं, हमें बेहतर इंसान बनने में मदद करती हैं और अकेलेपन से बचाती हैं।

कितना खौफ़ होता है

शाम के अंधेरों में,

पूछ उन परिंदों से

जिनके घर नहीं होते।

– मिर्ज़ा ग़ालिब

खोए हुए घरों और जन्मस्थानों के साथ मेरा नाता जन्म से ही जुड़ गया था। मेरा जन्म एक ऐसे परिवार में हुआ था जिन्हें विभाजन की वजह से अपना घर खोना पड़ा था (1947 में अंग्रेज़ी हुकूमत के बंटवारे के बाद भारत और पाकिस्तान, दो अलग देश बने थे)। अपना कुछ खो जाने का यह एहसास बड़े होने पर भी मेरे जीवन से जुड़ा रहा और मेरी पढाई-लिखाई और जीवन में कुछ करने की कोशिशों पर भी इसका असर रहा। जीवन में किसी भी नुक्सान के बाद ज़िन्दगी में क्या बदलाव आते हैं और आगे ज़िन्दगी क्या रूप लेती है, इस विषय पर और इससे प्रभावित लोगों के प्रति मेरे मन में हमेशा से ही समानुभूति रही थी और इसी के चलते मैं कहानी जगत से परिचित हुई। पिछले साल, मैंने बंटवारे से प्रभावित परिवारों के जीवन पर एक बहुत खूबसूरत डाक्यूमेंट्री फिल्म बनाने में अपना योगदान किया था। इसके लिए हमने सरहद के दोनों ओर, बहुत से लोगों के इंटरव्यू लिए जिनमें से ज़्यादातर इन परिवारों के दोस्त और रिश्तेदार थे। इंटरव्यू के दौरान खासकर औरतों द्वारा बताई गई कहानियाँ, उनके अनुभव, बहुत प्रभावी लगे। उनका दर्द मुझे अपने दिल के करीब लगा और बंटवारे की घटना के 70 वर्ष बाद भी यूँ महसूस हुआ जैसे कल की ही बात हो।

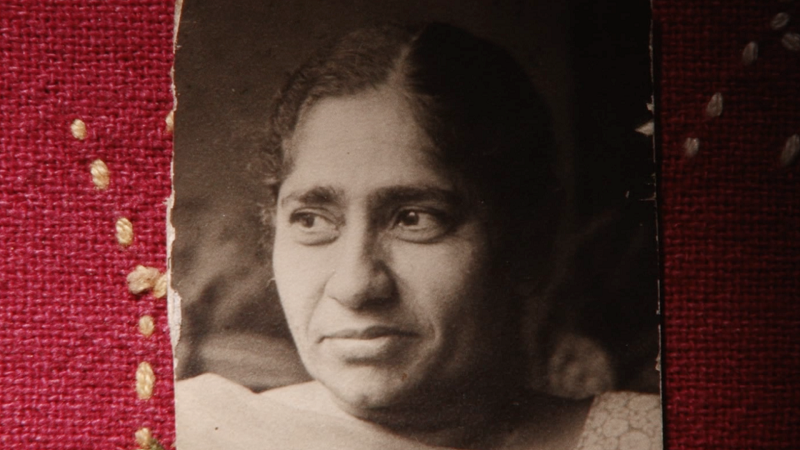

बंटवारे से जुड़े लोगों के व्यक्तिगत अनुभवों पर बनी डाक्यूमेंट्री फिल्म अ थिन वाल, के निर्माण के दौरान मैंने अपनी दादी, जीतेन्द्र सेठी का इंटरव्यू किया था और इसी इंटरव्यू के कुछ अंश नीचे दिए गए हैं। यहाँ बताई गयी बातें इस डाक्यूमेंट्री फिल्म में शामिल नहीं की गयी थीं।

1947 के बंटवारे के समय मेरी दादी की उम्र 16 वर्ष की थी। वे एक सिख परिवार से थीं और उनके पिता रेलवे में नौकरी करते थे। अपनी नौकरी के चलते हर दो साल बाद उनका तबादला किसी नए शहर में हो जाता था। 1947 में बंटवारे के समय वे लाहौर से 400 किलोमीटर उत्तर में वजीराबाद की रेलवे कॉलोनी में रहते थे जो अब पाकिस्तान में है।

अपने उन दिनों को याद करते हुए जीतेन्द्र बताती हैं कि उनका पालन-पोषण एक बहुत ही खुशगवार और सुरक्षित वातावरण में हुआ था और बंटवारे से लगभग 10 दिन पहले तक वहाँ का सामाजिक जीवन बहुत ही मिलनसार और खुशनुमा था। वे कहती हैं, “रेलवे कॉलोनी अक्सर शहर से दूर हुआ करती थीं। हमारी कॉलोनी बहुत बड़ी थी जिसमें हर तरह के रेलवे कर्मचारी रहते थे, इनमें लाइनमैन से लेकर वरिष्ठ अधिकारी शामिल थे। रेलवे कॉलोनी हमेशा से ही शहर के दूसरी ओर रेलवे लाइन के पार होती थी और आपको शहर जाने के लिए लाइन पार करनी पड़ती थी।”

“रेलवे में होने के कारण, हमारा अपना एक क्लब था और हम आपस में ही मिलजुल कर खेलते थे। हम कॉलोनी की भीड़ में ही मस्त रहते थे और शहर से दूर होने के कारण वहाँ के लोगों से हमारा ज्यादा वास्ता नहीं पड़ता था। शहर में हम केवल अपना राशन का सामान और दूसरी चीज़ें खरीदने ही जाते थे या फिर स्कूल या कॉलेज जाने के लिए शहर जाना होता था, जो कि ज़ाहिर है, शहर के अन्दर ही होते थे।”

रेलवे कॉलोनी में हिन्दू, सिख, मुसलमान और इसाई लोगों के बीच अच्छा मेलमिलाप और सौहार्द था। जीतेन्द्र बताती हैं, “हमारे यहाँ किसी तरह का कोई धार्मिक भेदभाव नहीं था। हमारे दोस्तों में हर धर्म के लोग थे। असल में हमारे ज़्यादातर दोस्त मुस्लिम थे। मैं एक उर्दू स्कूल में पढ़ती थी। मुझे तो हिंदी भी नहीं आती थी क्योंकि उस स्कूल में हिंदी नहीं पढ़ाई जाती थी। वहाँ केवल उर्दू ही पढ़ाई जाती थी क्योंकि उत्तरी पंजाब में उर्दू ही चलती थी”।

जीतेन्द्र ने जिस भी स्कूल में पढ़ाई की, वहाँ हमेशा दो भाषाएँ ही पढ़ाई जाती थीं – अंग्रेजी और उर्दू। वे उर्दू पढ़ने, लिखने और बोलने में माहिर थीं और बंटवारे के बाद शरणार्थी या रिफ्यूजी बनकर दिल्ली आने के बाद भी उन्होंने उर्दू में ही पढ़ाई जारी रखी थी।

जीतेन्द्र आगे बताती हैं, “हम सिनेमाघर में फिल्में देखने जाते थे। मुस्लिम औरतें पर्दा करती थीं इसलिए सिनेमाघर में उनके बैठने के लिए अलग से जगह होती थी। हम भी उनके साथ वहीँ बैठतीं। हमारे यहाँ हिन्दू और मुस्लिम, दोनों धर्म कि लडकियाँ थीं इसलिए कोई भी, यहाँ तक कि माँ-बाप भी किसी ख़ास धर्म के लोगों के साथ मेलजोल रखने पर ऐतराज़ नहीं करते थे। हमारी रोज़मर्रा की ज़िन्दगी में हमारे हिन्दू, मुस्लिम और सिख दोस्त होते थे और हम सब मिलकर बाहर जाते थे।

“जब बंटवारा होने की अफवाहें फैलने लगी तो बहुत से परिवार अपने घर छोड़कर दूसरी जगह पर जाने लगे। हमारे यहाँ भी (जो आगे चलकर पाकिस्तान का हिस्सा होने वाला था) यहाँ के मुसलमान वैसा ही कर रहे थे जैसे कि हिन्दू और सिख भारत के भागों में कर रहे थे। वे कहते, ‘चलो चलकर लूटते हैं’। उन्हें खाली पड़े घरों में जो कुछ भी मिलता, वे सब उठाकर ले जाते और आपस में बाँट लेते। वे हर कीमती चीज़ – जैसे पैसा, कपड़े वगैरह ले जाते और किताबों को फ़ेंक देते।

“एक शाम को जब मैं कहीं जा रही थी तो मैंने नाले में कुछ किताबें पड़ी देखीं। मुझे हैरानी हुई कि ये किताबें कहाँ से आयी होंगी। मुझे चौकीदार ने बताया कि कुछ लोगों ने यहाँ लूटपाट की थी और वे वहाँ खड़े होकर लूट का माल आपस में बाँट रहे थे – उन्होंने ही ये सभी किताबें वहाँ फ़ेंक दी थीं। उनमें से बहुत सी किताबें फट गयी थीं, लेकिन एक किताब मैं उठा कर अपने साथ ले आई थी। यह ग़ालिब की शायरी और नज़्मों की किताब थी। कौन जानता था कि यह किताबें किसकी थीं, तो मैं इन्हें देती भी तो किसको। मुझे ग़ालिब की शायरी पढ़ने का शौक़ था। मैंने वह किताब यह सोचकर उठा ली कि ‘कौन इस किताब को लेने आएगा? वह किताब आज भी मेरे पास है।”

जब आपकी दुनिया ही बिखर रही होती है और आपके पैरों के तले की ज़मीन दो अलग देशों में तकसीम हो रही हो तो ऐसे में किताबों की परवाह कौन करता है? जीतेन्द्र के पास ग़ालिब की शायरी की वह किताब लगभग पिछले 70 सालों से है। थोड़ा खोजने पर उन्हें वह किताब एक बंद अलमारी में रखी मिल गयी थी, और मेरा सौभाग्य था कि मैं उस किताब को अपने हाथों में ले पायी थी।

अपने परिवार के साथ जब जीतेन्द्र एक रिफ्यूजी के रूप में इस नए आज़ाद हुए मुल्क भारत आ पहुंची तो उनके जीवन के एक नए अध्याय की शुरुआत हुई – एक रिफ्यूजी के रूप में एक नया जीवन , वहाँ जहाँ की भाषा और संस्कृति भी उनकी अपनी नहीं थी। जीतेन्द्र बताती हैं, “मैं भारत के राज्य पंजाब के लुधियाना शहर पहुंची, वहाँ से उत्तर प्रदेश के शहर सहारनपुर आई और फिर दिल्ली आ पहुंची। मैं दिल्ली में अपनी कॉलेज की पढ़ाई पूरी करने आई थी और अपने पिताजी के दोस्तों के पास रहती थी”।

“कॉलेज पहुँच कर आपके नए दोस्त बनते हैं लेकिन वो बचपन की दोस्ती जैसी बात कभी नहीं आ पायी। यह मेरी ज़िन्दगी का एक बहुत दुखदायी हिस्सा था क्योंकि उस उम्र तक आपके दोस्त बन चुके होते हैं जिनके साथ आपने अपनी ज़िन्दगी के कई वर्ष बिताए होते हैं। अपने पिता की नौकरी की वजह से भले ही एक जगह से दूसरी जगह हमारी बदली होती रहती थी लेकिन फिर भी बहुत बार हम वापस अपने पहले शहर लौट आते थे और अपने पुराने दोस्तों से हमारी मुलाकात हो जाती थी। लेकिन यहाँ आने के बाद तो ज़िन्दगी बिलकुल बदल सी गयी थी। मैंने जिस कॉलेज में दाखिला लिया था वहाँ रिफ्यूजी बच्चों के लिए अलग से ख़ास दूसरी शिफ्ट चलायी जाती थी और इसलिए कॉलेज में सभी रिफ्यूजी बच्चे ही थे।

“जब हम पहलेपहल यहाँ आये तो मुझे ज्यादा कुछ महसूस नहीं हुआ। फर्क सिर्फ़ इतना था कि यहाँ की ज़िन्दगी वहाँ से बहुत अलग थी। यहाँ हम शहर में रहते थे। हम जहाँ भी गए, वे सभी शहर थे और इसलिए इन जगहों पर नए दोस्त बनाना उतना आसान नहीं था। इसके अलावा अब हम आसानी से बाहर खेलने आदि के लिए नहीं जा सकते थे। यहाँ हर चीज़ पर बहुत पाबंदी थी। अगर आपके कॉलेज में सुविधा हो तो आप कुछ भी कर सकते थे लेकिन वहाँ यह सब कर पाना आम बात थी। वहाँ तो हर शाम आप तैयार होकर क्लब जाते थे। उन दिनों के क्लब आजकल के क्लबों की तरह आलिशान नहीं हुआ करते थे। वे क्लब थे आम मध्यमवर्गीय नौकरीपेशा लोगों के जहाँ बहुत महफूज़ महसूस होता था और हर कोई आपकी तरह का ही होता था। इसलिए आप आसानी से दुसरे लोगों के साथ घुलमिल जाया करते थे और मज़ा करते थे। यहाँ यह सब कुछ नदारद था।”

शुरू-शुरू में तो यह बदलाव बहुत ज्यादा तेज़ी से हुआ और बाद में भी धीरे-धीरे बदलाव आता ही रहा और देखते ही देखते हमारी पूरी ज़िन्दगी ही बदल गयी। बंटवारे से पहले और बाद के दंगों के दौरान बॉर्डर के दोनों ओर औरतों की हिफाज़त करने को अपने ‘परिवार’ की इज्ज़त और फिर पूरे समुदाय की इज्ज़त से जोड़कर देखा जाने लगा। अपने नए घरों में रिफ्यूजी की तरह जीवन बसर करते हुए भी लोगों के मन में यही डर समाया रहता था।

“यह सब कुछ हो जाने के बाद, माँ-बाप अब बहुत सख्त व्यवहार करते थे क्योंकि वे पुरानी बातों को भूल नहीं पा रहे थे। वे कहते, ‘उन लोगों से मत मिलो-जुलो, क्या पता वे कौन हैं’। एक समय था जब वे पूछते भी नहीं थे कि मैं किन लोगों से बात कर रही थी। अचानक ही सब कुछ शक के दायरे में आने लगा था। वे कहते, ‘कौन जाने ये कैसे लोग हैं – इनसे बात मत करों, उनके घर मत जाया करो, उनसे मिला मत करो’….यही सब कुछ होता था। जीवन मानो पूरी तरह ही बदल गया था।”

जीतेन्द्र का अलावा जिन दूसरी महिलाओं से मैंने इंटरव्यू किया, उन्होंने 1940 के दशक के आखिरी वर्षों के बारे में बात करते हुए न केवल अपने दुखों बल्कि अपने उम्मीदों के बारे में भी बात की। ऐसा लगता था मानों वे सब मिलकर हर तरह के दुखों के सामने जीतने और जिंदा रह पाने की कहानी सुना रही थीं। मैं भौचक्की बैठी इन महिलाओं के अन्दर की दृढ़ता को देखकर चकित थी जिन्होंने अपने जीवन को दोबारा संवारा था और अब वे इस अनुभव को बांटने के लिए हमारे बीच थीं।

कवर पृष्ठ पर जीतेन्द्र सेठी के पुराने दिनों की तस्वीर : लेखिका के सौजन्य से

सोमेद्र कुमार द्वारा अनुवादित

To read this article in English, please click here.